Bordeaux Juin 40 au jour

le jour

Par Bertrand FAVREAU

Une chronologie

Bordeaux Juin 40

Par Bertrand FAVREAU

(Extraits)*

I LE CHOIX

DE BORDEAUX

1. 14 juin : L installation

2.

15 juin :

Armistice ou Capitulation ou Non cedant arma togae

3. 16 juin : se battre ou ne pas

se battre

1.

L installation

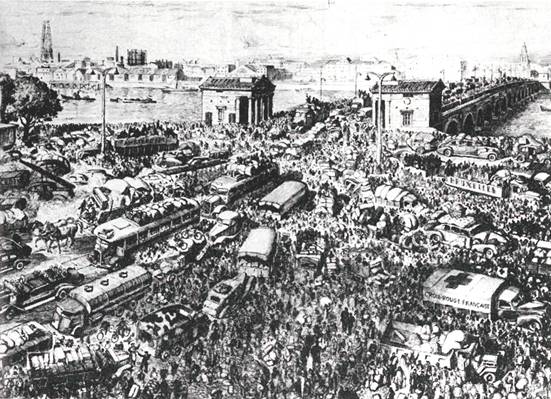

Le 14 juin, tandis que les troupes allemandes d filent dans

Paris d sert, le gouvernement de la France roule vers Bordeaux. Bordeaux depuis

le d but de juin est une ville engorg e, asphyxi e, touff e. La population de

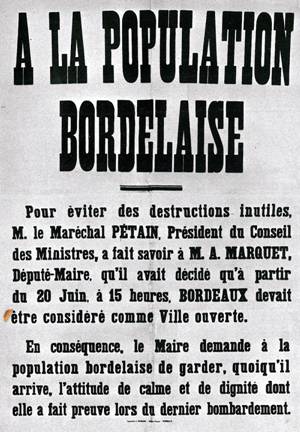

la ville avait connu son apog e en 1921 en approchant les 270.000 habitants.

Mais depuis le dernier recensement de 1936, la capitale girondine s' tait

accoutum e ne dispenser ses douceurs aquitaines qu' ses 258.341 habitants.

Or, Bordeaux qui avait mis cent ans pour tripler sa population jusqu' 1921 et

dont, depuis le d but de l'entre-deux-guerres, l'agglom ration tait la seule

cro tre pour atteindre 400.000 habitants, a doubl ou tripl en quelques jours

seulement. D j en septembre 1914, pour un trimestre, promue capitale, la ville

avait connu un afflux de population subit. Mais il n'avait t que vingt cinq

ou trente mille. A peine un dixi me de la population. Combien taient-ils s'y

engouffrer en juin ? Nul ne le saura jamais. Faute d'avoir pu compter on a cit

les chiffres les plus incertains ou les plus improbables. 800.000, 1.500.000 ou 1.800.000 pour

l'ensemble de l'agglom ration, dans une ville dont les services taient con us

pour en abriter six fois moins ?

Dans les premiers jours de juin, c'est le peuple du d sastre

qui s'est d vers dans la ville. Il ne faisait que pr c der ou accompagner la

derni re vague : celle des politiques. Les familles de ce que l'on appelle pas

encore les r fugi s ( on parle alors de "repli s" ou

d'" vacu s") belges comme les familles de r fugi s fran aises qui

sont venues les rejoindre depuis de longs mois. La ville est devenue

impraticable D sormais ce ne sont plus de luxueuses limousines, ou des

immatriculations trang res qui p n trent dans la cit . Ce sont des voitures

h t roclites portant un capharna m d'objets divers, couvertes de matelas sur

les toits, boucliers d risoires contre les stukas en piqu e qui attaquent les

convois entiers

Pourtant le pr fet d j donne l ordre aux

r fugi s de se replier sur la Haute-Garonne, l Ard che ou l H rault et aux

Luxembourgeois vers la C te d Or. Devant le consulat de Belgique, 84, rue

Juda que, devant la pr fecture, rue Esprit des Lois attendent d'interminables

files. Il n'y a Bordeaux qu'un Consul marchand, Monsieur Grange, ancien agent

commercial de l'industrie sid rurgique Li geoise. C'est un octog naire.

La ville qui est apparue comme le dernier refuge de la libert est en tat de

si ge. La ville depuis longtemps d j avait vu sa qui tude troubl e. C tait en

r alit la troisi me vague des assaillants qui allait d ferler sur elle. Ce

furent d abord les fortun s avec leurs luxueuses voitures. Puis d s le 20 mai,

les premiers r fugi s belges et luxembourgeois. Ils sont accabl s par les

malheurs de leur pays : la capitulation du roi des Belges les a

constern s, l accusation de trahison par Paul Reynaud les a achev s.

Un des premiers arriv s, le maire d'Anvers, Camille Huysmans

a charg ses concitoyens Roger Avermaete d'organiser l'accueil des r fugi s

dans un bureau du rez-de-chauss e de l'H tel de Ville qui donne sur la cour

int rieure. Un nouveau Consul est nomm , Raymond Herremans partir du

20 mai. D s son arriv e, il d crit

la plus grande confusion: une chancellerie exigu , encombr e, bruyante,

litt ralement assi g e par la foule des r fugi s .

Depuis le 22 mai, les Belges et les Luxembourgeois sont chaque

jour plus nombreux. Au lendemain de la capitulation de l'arm e belge, la

longue cohorte des voitures immatricul es en Belgique sont entr es dans la

ville. Ils sont accabl s par les malheurs de leur pays : la capitulation

du roi des Belges les a constern s, l accusation de trahison par Paul Reynaud

les a achev s. Elles ont t aussit t rejointes par les r fugi s du nord et de

l'est.. Depuis le 22 mai, le maire a ordonn la fermeture des salles de

danse et interdit les bals. Depuis le 27 mai les journaux ne paraissent plus

que sur deux pages. Depuis le 6 juin on a rationn l eau qui n est distribu e

en permanence que dans les rez-de-chauss e et les premiers tages. Le Baudoinville sur lequel le

gouvernement belge repli va tenir un Conseil des Ministres s'est amarr fin

mai dans le port de Bordeaux. La ville est devenue impraticable Le 28

mai sur le tender d'un train arriv en gare Saint-Jean, les r fugi s belges

avaient crit: Vive la France, notre seconde patrie . Tandis que son

gouvernement est Poitiers, le ministre de l' conomie belge a lu domicile

Bordeaux depuis le 16 mai. Ses bureaux ont t ouverts dans une petite maison

de la rue Blanc-Dutrouilh, puis dans le cadre plus luxueux du Ch teau Labotti re

o une grande salle du premier tage abrite tout la fois les services de la

justice et celui du personnel d'Afrique.

Le

Baudouinville dans le port de Bordeaux.

Une telle foule n'est plus contr lable. Le Ministre de

l'int rieur prend un arr t obligeant tous les r fugi s de Belgique, de

Hollande et du Luxembourg, entr s en France depuis le 10 mai, se pr senter

aux autorit s, sous peine d'internement. Le 24 mai, on limite au

d partement de la Haute-Garonne, de l'Ard che et de l'H rault, l'accueil des

r fugi s belges, qui sont invit s quitter imm diatement le d partement.

Le 26, une circulaire t l graphique du Minist re de l'int rieur, interdit la

circulation de tout v hicule automobile en provenance de Belgique, Hollande ou

Luxembourg, ayant servi au transport des r fugi s h berg s en Gironde, et

oblige les parquer sur des terrains dont ils ne peuvent tre retir s que sur

autorisation sp ciale. On demande que soient des agents et des

officiers de la police belge la disposition des autorit s fran aises. sur la

surveillance de gendarmes belges en uniforme du pays. A Bordeaux et dans tous

les centres, des milliers de voitures furent parqu es en plein vent dans des

champs. Les propri taires ne recevant qu'une d charge sign e par un

pr pos Les voitures se mettent jusque dans les garages priv s. Le 10 juin, les

r fugi s sont somm s de quitter Bordeaux et un p rim tre de 20 kilom tres

autour de Bordeaux, avant le 13 juin midi, dernier d lai. Il s'agit de faire de

la place. Le Gouvernement fran ais a quitt Paris. Le 12 juin la Croix-Rouge

am ricaine a t transf r e Bordeaux.

De jour en jour la situation

militaire s tait aggrav e. Le 25 mai un mot tragique avait t prononc pour

la premi re fois : armistice. Mais c tait alors par le génél Weygand et

lors d un conseil de guerre. On a beaucoup discut depuis de l ant riorit .

Weygand affirmera que Reynaud a lui-m me prononc le mot le 29 mai. Pourtant,

d cid agir, Paul Reynaud avait annonc Jeanneney le 30 mai qu il voulait

en finir et constituer un vrai cabinet de salut

public , regroupant tous les ministres d cid s continuer la lutte

jusqu au bout. Passant l acte, le 5 juin, alors que les derniers soldats

venaient d embarquer Dunkerque, il vin a Daladier et d cida de prendre

lui-m me en charge le quai d Orsay, o il nommait Paul Baudouin en qualit de

sous-secr taire d Etat. Yves Bouthillier devenait ministre des finances en

remplacement de Lamoureux. Jean Prouvost directeur de Paris-Soir et de

Paris-Match, prenait l information et Frossard les travaux publics en

remplacement de Monzie. Tous ces nouveaux

nomm s allaient tre des partisans de l armistice, l exception d un génél

de brigade titre temporaire nomm sous-secr taire d Etat la d fense

nationale, charg des liaisons avec la Grande-Bretagne : le génél

Charles de Gaulle. Le 11 juin Briare, Reynaud, P tain et Weygand avaient

rencontr Churchill. Au cours de ce conseil supr me, Weygand avait dit

Nous sommes au dernier quart d heure . L hypoth se du r duit

breton se r duisait d heure en heure.

Le gouvernement devait quitter Tours. Il tait

pourtant divis . A la fin du mois de mai, Mandel avait dissuad Paul Reynaud,

d opter pour la solution du r duit breton : on ne peut pas gouverner

la France depuis Brest. Mandel avait une id e : aller vers la capitale de

la Gironde. Non seulement parce que c tait le d partement dont il tait l lu,

mais parce qu il y avait un pr c dent : nous avons t Bordeaux

en 1914 et cela ne fit pas de mal. Et il avait ajout :

c est commode pour l Afrique du Nord .Contre un point de vue

contraire, c est le cas de Camille Chautemps. Reynaud a d cid

finalement en faveur de Bordeaux, la Bretagne apparaissant impraticable en

raison de l avance allemande vers l ouest. Comme d habitude, c est l opinion de

l entourage qui l a emport dans son esprit et pour celui de :

Bordeaux, au contraire, tait certainement la ville de France la plus mal

choisie pour tre le si ge du pouvoir public en un pareil moment. Lorsqu'il

s'ajourna, 11 heures et demie, dans la nuit du 13 au 14, le second et dernier

Conseil de Cang n'avait pris qu'une mesure effective: il se transporterait le

lendemain Bordeaux.

[ ]

Bordeaux. Le Pont de Pierre. Juin 1940. Eau forte de Charles Philippe.

Vendredi

14 juin 1940. Le pr fet de la Gironde a t

charg de pr parer l installation du gouvernement et de tous ceux qui vont

l accompagner. Au sous-pr fet de Libourne, Blaye et Langon, il a adress une

circulaire tr s secr te du Ministre de l Int rieur leur

enjoignant de rester leur poste. M me si un ordre de repliement de la

population est donn par l autorit militaire. Vers minuit il a demand au

génél Lafont, commandant la 18 me r gion militaire, de faire assurer

la garde de tous les immeubles et h tels qui vont tre occup s par le

gouvernement. Sur un plan strictement quantitatif c est onze cents personnes

qui vont se replier de Tours Bordeaux, n cessitant la r quisition de trois

cents bureaux. Le seul ministre des Affaires Etrang res a trois cent

cinquante de ses fonctionnaires loger et il y a les ambassades et l gations

qui suivent les pouvoirs publics. D s 2 heures du matin le 14

juin plusieurs de ses collaborateurs ont t re us par le secr taire

génél de la Gironde. Ensemble, ils tudient les possibilit s de logement des

ministres et de leurs services. Ils y consacrent toute la nuit .

Le 14 juin, partir de 16 heures, le génél Lafont

a du se frayer un difficilement un passage sur le Pont de Pierre

pour aller la rencontre du cort ge officiel. Ce seul pont sur la

Garonne, est un goulot d tranglement . Paul Reynaud est arriv

Bordeaux vers 17 h. L amiral Fernet charg du logement l a install l h tel

du commandant de la 18 me r gion militaire, rue Vital-Carles ( le

génél doit se r fugier son tour dans les locaux de l caserne de la

rue de Cursol). A la m me heure, le Pr sident de la R publique, Albert Lebrun,

sera install , dans la m me rue, quelques pas de l , dans la r sidence du

Pr fet, 17, rue Vital-Carles. D sormais, la rue Vital Carles, clos de

silence et d immobilit ou champ clos d un combat qui s annonce, est

gard e par des cordons militaires ses deux extr mit s. Les curieux

stationnent dans les rues avoisinantes l aff t des nouvelles. Un barrage

laisse passer les voitures des ministres qui se rendent la Pr sidence de la

R publique, l H tel du Pr fet, ou la Pr sidence du Conseil. Et pour les

badauds trangement insouciants l attraction est la Rolls-Royce de l ambassadeur

d Angleterre Sir Ronald Campbell. On a plac la Chambre des d put s dans

l' cole Anatole-France, derri re les jardins de l'h tel de ville, et le

S nat dans l'ancienne salle des Bouffes bordelaises , qui abrite le cin ma

Capitole, rue juda que. Le S nat-cin ma dira Jeanneney.

Une heure apr s pr c d e de

motocyclistes, la caravane minist rielle traversait son tour le pont. Mandel

a d j retenu sa place dans les locaux administratifs de la pr fecture de la Gironde,

rue Esprit-des-Lois, qui faisait aussi l'objet des convoitises de Paul Reynaud.

Le Minist re de la D fense Nationale est l H tel de Ville. La

vice-pr sidence du conseil et le sous-secr tariat d Etat aux r fugi s la

facult des lettres, cours Pasteur. Le Minist re de la Guerre est dans l'annexe

du lyc e de jeunes filles rue Vital-Carles. Le Minist re de la Marine et de la

Marine Marchande a t install l'Ecole de Sant Navale cours de la Marne.

Les Minist res des colonies, air, armement comme le Minist re des Travaux

Publics et des Transmissions, se partagent les locaux la Chambre de

Commerce et du Port Autonome, au Palais de la Bourse. Le Minist re des Affaires

Etrang res est au Lyc e de Longchamp (avant de d m nager la Facult de

droit). Le Minist re de la Justice au Palais de Justice, place de la

R publique. Le Minist re des Finances et celui du Commerce la Direction de

l Enregistrement, place du Champ de Mars. Le Minist re de l Agriculture et du

Ravitaillement aux abattoirs, quai de Paludate. Le Minist re de l Education

Nationale au lyc e de gar ons de la rue Sainte-Catherine, le Minist re du

Travail la Division D partementale des Assurances Sociales cours Anatole

France, et le Minist re des Anciens Combattants et de la Famille Fran aise

l Institution des Sourds Muets, rue Abb de l Ep e. Le minist re du travail

sera h berg par les Assurances sociales (2, rue de Toulouse-Lautrec). Les

transmissions, aux PTT, rue du Palais-Gallien, les pensions dans la

maison. des anciens combattants, 97, rue de Saint-Gen s ; la production

agricole la facult de m decine, les services de deux ministres

d Etat Louis Marin et Jean Ybarn garay, finissent dans les locaux de l Ecole

sup rieure de Commerce rue Abb de l Ep e.

Il fallait tenter de loger tout le monde. Il n y a

que 450 h tels Bordeaux, de qualit tr s diverse, mais il n y a plus une

chambre. Elles ont t r quisitionn es. On installe le cabinet de Paul Reynaud

l h tel Splendid sur la place des Quinconces, avec le ministre des

finances, Bouthillier ce qui met c te c te Baudouin (qui fait partie du

cabinet de Paul Reynaud) et Bouthillier. Les personnalit s de la

R publique avaient obtenu des logements particuliers. Herriot, prend ses

quartiers dans un h tel princier , cours Xavier-Arnozan donnant

sur un jardin l anglaise . Le Mar chal P tain est sur le

Boulevard Wilson, dans un h tel particulier, entour d un parc, 304, boulevard

du Pr sident, Wilson. Mais le propri taire Monsieur Desbarats, est

absent et c est la concierge qui va accueillir le mar chal et lui pr ter

"ses plus beaux draps".

Installer les minist res n' tait pas loger les ministres.

Ils devaient tre r partis dans divers h tels du centre: les ministres

d' tat, Louis Marin

et Jean Ybarn garay l'h tel

Normandie, le vice-pr sident du Conseil Camille Chautemps et les

sous-secr taires d tat aux r fugi s, Robert Schuman au Royal Gascogne,

rue de Cond , le ministre de la justice, S rol au Bordeaux, celui

des travaux publics, L.O. Frossard. au Continental, ministre des PTT, et

ministre du commerce Chichery, l'h tel de Nice, Rollin,

ministres des colonies, et M Rio, ministre de la marine marchande, l'h tel

des Grands- Hommes. Le Ministre de l' ducation nationale, Yvon Delbos, est

l'h tel de Bayonne. Le ministre de l'air, Laurent-Eynac, l'h tel de

S ze et celui du Blocus, Georges Monnet, l'h tel des Quatre-Soeurs. Mais

d'autres, moins heureux, sont exil s dans le quartier de la gare excentr et

expos en cas de bombardement : Queuille, ministre de l'agriculture, est au

Regina (o il ne s'attarde d'ailleurs pas), C sar Campinchi, le ministre de la

marine et Rivi re, ministre des pensions l h tel du Faisan, en

face de la gare.

La soir e du l4 juin est d'abord pour certains,

l instant des d convenues. C est la rencontre avec l'inconfort. Tous les autres

sont dans des logements chez des particuliers, dont ils d couvrent le confort

incertain d es logements occasionnels dans une ville de province souvent

inf rieur aux normes auxquelles ils sont accoutum s. Ainsi, l amiral Fernet a

accompagn Jules Jeanneney jusqu son logement r quisitionn cours

Xavier-Arnozan. On lui dit qu il s agit de l ancienne demeure de la reine

Am lie du Portugal. Mais le Pr sident du S nat n'en a cure car il est horrifi

par l'h tel particulier. Il n en supporte pas la premi re vision : couloir

froid, salon luxueux et d mod , poussi reux et d penaill . Son

effroi s accro t en d couvrant au deuxi me tage des lits baldaquin armori s,

sans matelas, et des toilettes sordides . Epouvant il fuit et

trouve refuge d s le lendemain, au 22 rue Cast ja, chez un cousin loign , le

chirurgien Georges Jeanneney, alors mobilis , apr s s tre

r fugi une nuit au Splendid.

Le Splendid, dont le

hall tait constamment encombr de 100 150 personnes. , l'h tel de

Bordeaux, et son Grand Caf , l endroit o se r unissaient tous les r fugi s de

la capitale, " avec ses colonnes, ses guirlandes, ses glaces, ses plafonds o

gambadait un olympe pour Offenbach, parlaient de bonheur et de gourmandise

" et le restaurant du Chapon fin, "salle

qui tient de l aquarium et du jardin de rocaille , vont devenir les

lieux incontournables de la trag die qui se joue Bordeaux.

Peu peu les d put s vont arriver. 87 d put s

et 44 s nateurs sont pass s ou ont r sid Bordeaux entre le 14 et le 20 juin

1940, d'apr s les d comptes des services de la pr fecture. Des parlementaires

d couvrent qu'ils "rel gu s" dira l'un d'eux - l'h tel

Terminus : Vincent Auriol, Le Troquer, Scapini, Spinasse Tessan,

Maroselli, de Wendel, Bardoux. Paul-Boncour install chez Oscar

Delor, 56, rue de Tivoli; Ramadier, 56, avenue d'Eysines au Bouscat et

le s nateur de Grandmaison . Arcachon la "villa Saint-Fran ois

Xavier". L on Blum est arriv trois heures du matin dans la nuit

du 15, Georges Mandel devra lui procurer en catastrophe une chambre.

Le

soir nous arriv mes Bordeaux. C tait la foule de Tours mais plus grande,

dans une ville plus vaste. C tait le lieu o

convergeaient tous les repli s de France. Les Bordelais taient

int ress s, applaudissaient le corps diplomatique raconte le diplomate

Jean Chauvel. Ainsi, l ambassadeur des Etats-Unis est install

Haut-Brion Pessac o tait venu Jefferson quelques cent cinquante ans plus

t t. Celui d Argentine chez l industriel Souillac Caud ran, non loin du Parc

Bordelais. Les services de l ambassade de Grande-Bretagne iront au ch teau

Filhot Sauternes, mais seront compte-tenu de l loignement, aussit t cumul s

avec ceux du consulat de Bordeaux rue d Enghien, pr s des Quinconces.

L ambassade d Espagne est en r sidence au ch teau Carayon-Latour

Saint-Michel-de-Rieuffret, celle du Japon au ch teau Prost Barsac, celle de

Pologne au ch teau de la Roche Blanche Floirac, celle d URSS au ch teau des

Tours Montagne et celle de Chine au ch teau Lagrange Saint-Julien-de

Beychevelle. Le nonce apostolique sera au ch teau Tessonneau Tresses tandis

que Barsac accueillera la l gation du Canada, celle des Pays-Bas et celle de

Su de. A Sauternes on trouvera la l gation suisse au ch teau Guiraud, celle de

Turquie tandis que la l gation du Portugal, celle de Panama, d Irak, d Irlande,

du Luxembourg, du Mexique, d Egypte et de Monaco iront dans des ch teaux de

Saint-Emilion.

Arriv s 19 h. Bordeaux, l ambassadeur

Campbell et le major génél Spears ont eu la r v lation de ce que le plan leur

avait r serv le ch teau Filhot dans le sauternais. Ils en appellent Mandel

pour que leur soit r serv es dix chambres l h tel Montr afin d installer des

services d sormais superpos s Bordeaux de l ambassade et du consulat. Aux

yeux du génél Spears l h tel situ entre le cin ma Fran ais et le March des

Grands Hommes, a un immense avantage : il est situ en face du restaurant

Le Chapon Fin qui est pour Spears le meilleur d Europe . C est l

qu ils se rendent le soir m me. Dans ce restaurant d crit par Spears comme

une salle qui tient de l aquarium et du jardin de rocaille , ils

mettent un plan strat gique, la premi re des pages d histoire qui s y criront

au cours des journ es venir. C est au cours de ce d ner sous l il vigilant

de Joseph Sicard, qui les observe, le regard inquiet derri re sa barbe blanche,

les deux convives vont convenir d un pacte.

Du 14 au 28 juin, pendant quatorze jours,

toute l France va d ferler Bordeaux. On y trouve Jean Giraudoux, Marc

All gret, Andr Gide, Edmond Jaloux, Saint-Exup ry, l air d un chat boudeur , selon Julien Green.

"Tout ce que Paris et la France a compt comme puissants de personnalit

ou de vedettes se retrouvent Bordeaux. Devant la porte de la radio, rue

Ernest Renan, on voit surgir Louis Jouvet, Jean Renoir, Madame Simone."

En cette soir e du 15 juin, peu de bordelais

ont sans doute vu une silhouette abattue, sortie de la rue Vital Carles, pour

s'engouffrer Cours de l'Intendance. Comme chaque soir, Bordeaux, le Pr sident

de la R publique Albert Lebrun " prouvant le besoin de

prendre l'air apr s des journ es si remplies de soucis" se dirige vers

les Quais. "Immenses, les quais, la tomb e de la nuit, m ritait ce

nom de bordel dans le rapport phon tique avec celui de la ville avait toujours

t tr s clair. Sous les fen tres clair es de leur belle maison,

bouillait une fi vre, un d sordre, une luxure indescriptible".

La Garonne, garnie de navires (il y a 400 navires dans

le port) est "en livr e de guerre". Mais ce soir l , Lebrun voulait "deviner travers les saluts chang s et les

propos entendus l' tat d'esprit des promeneurs". Il songeait plus que

jamais la visite qu'il avait re ue l'apr s-midi de Charles Reibel, juste

avant le Conseil des Ministres. Il lui avait dit en sanglotant : "Est-il un jour plus tragique que celui o

les chefs militaires refusent de se battre ?".

Ce m me soir apr s s tre install au 304

Boulevard Wilson, dans l h tel de Monsieur Desbarats, le Mar chal P tain s est

rendu dans la bousculade l h tel Splendid pour y prendre son repas. Il a d n

en compagnie du docteur M n trel et de son officier d ordonnance, le capitaine

Bonhomme. Install l'h tel Majestic, 2, rue de Cond , (comme Baudouin

qui r cup rera finalement le logement affect au ministres des affaires

trang res, 58, rue de Saint Gen s), le génél de Gaulle, secr taire d'Etat

depuis quelques jours, arrive 22 heures au Splendid pour s'y restaurer. Le

directeur Maurice Pujo, lui fait pr parer un frugal repas en l installant

c t de la table o le mar chal P tain prenait son d ner Il s avan a

vers lui et lui serra la main. Sans

un mot notera le génél dans ses M moires, ajoutant : je ne devais plus le

revoir, jamais .

Ce soir l , au cin ma Fran ais on donne La glorieuse

aventure en v.o. sous titr e avec Gary Cooper compter du jeudi 13

juin. C est l histoire pique d une poign e d hommes toujours inf rieurs en

nombre mais jamais vaincus qui luttent vaillamment pour arracher leur

ind pendance ceux qui cherchaient les r duire en esclavage.

[ ]

2

Bordeaux Juin 40 au jour le jour

Par Bertrand FAVREAU

I LE CHOIX DE BORDEAUX

1. 14 juin : L installation

2. 15

juin : Armistice ou Capitulation

3. 16 juin : se battre ou ne

pas se battre

2.

Armistice ou Capitulation

[...]il

semblait, cette nuit l ,

que tous les gouts

de France avaient d bord

et que leur infect

contenu s coulait dans la belle ville,

en une abominable

inondation

Major génél E. L. Spears

T moignage sur une Catastrophe

Bordeaux.

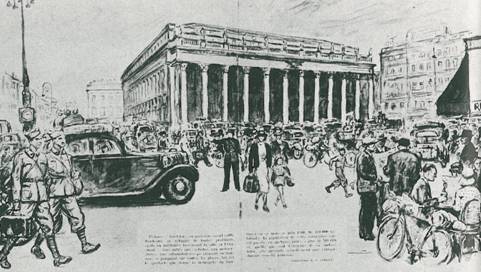

La Place de la Com die en Juin 1940. Dessin de J. Simont.

Samedi 15 juin

1940. Depuis la fin de mai, le d bat

s' tait engag mots couverts. Le mot fatal : armistice n avait t

l ch qu au Comit de guerre du 25 mai, puis le 29 mai, dans une lettre de

Weygand Paul Reynaud. D j , Weygand avait envisag l impossibilit de

continuer une lutte militaire . A-t-il ensuite en accord avec P tain, parl

d'un armistice ? Officiellement, plus rien jusqu'au 5 juin. Puis, il y e t le

Comit de guerre du 5 juin, auquel participaient Reynaud, P tain, Weygand,

Darlan et Baudouin. Ce jour-l , une violente discussion s'instaura entre Spears

et les Fran ais propos de l'insuffisance de l'appui britannique. Premier

pr texte pour Weygand, approuv par le mar chal P tain, d annoncer clairement

alors que si la bataille est nettement perdue, le v ritable courage ce

moment-l sera de traiter avec l'ennemi . Seul Reynaud avait dit alors

qu'aucune paix et qu'aucun armistice ne seront acceptables . Au Conseil

supr me interalli de Briare, le 11 juin, avait d but la grande querelle. Paul

Reynaud s tait retranch derri re l'accord franco-britannique du 28 mars et

l'engagement qu'il avait pris envers Churchill, Briare, de ne rien faire sans

le consulter. D j , une nouvelle querelle s'instaurait: qu'avait dit exactement

Churchill? Avait-il oui ou non d li la France de son engagement de ne pas

conclure de paix s par e? Il fallut attendre la veille du d part vers Bordeaux

pour que le probl me f t explicitement voqu . Et, Bordeaux, elle allait

occuper le devant de la sc ne.

Car les probl mes non r solus Tours allaient se reposer

dans des termes identiques Bordeaux. Tours avait marqu la fin du r duit

breton : Weygand avait t sans appel: le r duit breton tait impraticable.

Quant la th se d fendue par Mandel : Se battre. s'il le faut

jusqu'aux Pyr n es , se battre en Afrique du Nord , m me en reculant, s'il

le faut, jusqu' Tombouctou , Weygand y avait d j r pondu : Je ne vais pas

chez les n gres

Le choc Reynaud-Weygand

Quelque f t l ampleur de la catastrophe militaire, plusieurs

solutions s offraient. Ou bien un simple ordre

de cesser le feu, comme l'avait fait, d s le 15 mai, l'arm e hollandaise, sans

aucune signature, sans convention quelconque avec l'ennemi, sans responsabilit

d'un gouvernement, qui quittait le territoire. Avec la reine. Ou bien un armistice, qui exige un engagement gouvernemental avec participation des

militaires, ce qui fut fait en 1871.Ou bien encore, une capitulation, sign e par le chef de l'arm e, comme venait de le

faire, le 27 mai, le roi des Belges en tant que génélissime des arm es, mais

non en qualit de roi.

De capitulation, il n'est pas question pour le génél Weygand

(Weygand psalmodiait qu il ne signerait jamais quand on lui

donnait l ordre de capituler). De paix, il n est pas question dans l esprit de

Paul Reynaud, car pour sauvegarder l'avenir, la d cision de cesser le combat

m tropolitain devait n avoir qu'un caract re militaire. D vidence, Churchill,

qui avait affirm dans son discours du 4 juin que l'Angleterre ne capitulerait

jamais, voulait voir les Fran ais r sister par tous les moyens : par une

d fense acharn e dans les villes, par la gu rilla dans les montagnes et les

for ts, par l'envoi du maximum d'hommes en Afrique du Nord, o ils recevraient

de l'armement britannique et am ricain, et surtout par l'utilisation de la

toujours prestigieuse flotte fran aise. Au demeurant, il n y avait pas de

discussion envisageable puisque la France tait juridiquement et moralement

engag e par l'accord franco-britannique du 28 mars 1940, ne signer ni

armistice ni paix s par e.

Le génél de Gaulle ne songeait pas la gu rilla, peu

pris e par les militaires l poque, mais le choix du r duit

breton , d un transfert vers l'Afrique du Nord, voire le refuge en

Angleterre, apporteraient haut et clair la d monstration que la France

continuerait la guerre. C tait aussi la th se de Louis Marin, de C sar Campinchi

et de Georges Mandel. Paul Reynaud bien qu en bute aux assauts journaliers de

Mme de Portes, de Paul Baudouin, du colonel de Villelume, et de tous les

pacifistes de son entourage, partageait sinc rement cette opinion, mais avec

moins de vigueur.

Si l'on refusait tout armistice, il fallait bien admettre

que ce qu'il restait d'arm e capitulerait. On ne para t pas avoir song une

lutte jusqu'au bout o la reddition des soldats se ferait titre personnel,

ou, mieux, par un cessez-le-feu unilat ral, comme cela avait t le cas en

Hollande, et non par la signature d'une capitulation officielle impliquant les

g n raux. P tain et Weygand en t te avaient horreur de toute capitulation, car

elle est interdite et punie de mort par le Code de justice militaire. La pr cision

n tant pas la chose la mieux partag e en ces journ e de juin, tous deux

paraissaient confondre le cessez-le-feu unilat ral et la capitulation n goci e

avec l'ennemi Dans ces suggestions, ils ne manquaient pas de voir une attaque

sournoise des civils contre le prestige et la p rennit de l arm e. Etonnante

projection pour qui conna t la suite de l histoire.

A leurs yeux l'armistice pr sentait moins d'inconv nients.

L'armistice est génélement sign par des militaires, mais au nom du gouvernement. Ainsi l'honneur

des g n raux resterait-il sauf. Au surplus, m me dans les conditions

dramatiques o se trouvait la France, elle garderait, gr ce pr cis ment la

flotte et l' Empire , quelques atouts pour la n gociation. L'inconv nient

tait qu'au lieu de liquider la bataille sur le seul territoire

m tropolitain, l'armistice arr terait les op rations pour l'ensemble des forces

de la France. Si on le signait sans l'accord des Anglais, on manquerait la

parole solennelle donn e le 28 mars 1940.

Au grand d bat Armistice

ou capitulation ? , le discours d faitiste agr geait des

variantes secondaires. Weygand annon ait une in luctable et imminente d faite anglaise : Dans trois

semaines, l Angleterre aura le cou tordu comme un poulet proph tisait-il,

en cette forme, ou avec des variantes, ce qu il ne manquera pas de contester avantageusement

par la suite malgr les t moignages concordants. Au point que cela devint une

croyance largement reprise par les partisans de l armistice : il s'agissait

bien alors de la fin de la guerre et non pas de la perte de la seule bataille

de France.

Un autre question lancinante et sournoise nourrit

l anglophobie naissante que l ambassadeur Campbell et le génél Spears vont

ressentir Bordeaux : l Angleterre

a-t-elle t un alli loyal ? Elle n a envoy qu'une dizaine de divisions.

Elle a refus de baser en France la plupart de ses escadrilles. Elle a

rembarqu Dunkerque les britanniques avant les Fran ais, sans oublier

l'entre-deux-guerres et le spectre de Fachoda, de Waterloo et autre Jeanne

d Arc Devant une pareille d faillance, quelle peut tre au vrai la valeur de

l'accord sign inconsid r ment - le 28 mars par Paul Reynaud ?

La troisi me id e qui hante les esprits d faitistes est que l'arm e allemande, par d finition irr sistible, une fois les Pyr n es atteintes, n'aura

aucune peine traverser l'Espagne, jusqu' Gibraltar d'o elle gagnera

sans encombre sur la c te africaine, le Maroc espagnol. Et de l , l'Afrique

fran aise du nord, puis le reste de l'Afrique, qui, d pourvue d'armes, devaient

s' crouler leur tour. Le m me proph tise que la Wehrmacht atteindra

rapidement Suez, frappant ainsi au c ur de l empire britannique.

Ce sont ces arguments crois s qui vont s affronter Bordeaux

avec violence. Et le conflit va rev tir une apparence humaine en la personne de

deux hommes : Paul Reynaud et Maxime Weygand. Weygand a 73 ans, Reynaud n en a

que soixante deux.

Depuis Briare, Weygand, le militaire, n'a qu'une doctrine :

Pas de d shonneur pour les armes ! . Reynaud, lui, est

l arch type du parlementaire. Plus encore c est un avocat, profession

embl matique de la R publique et r servoir naturel de son personnel politique.

Les f es se sont pench es sur son berceau. Les lauriers de la richesse ont

pr c d les honneurs du barreau. Gendre d Henri-Robert, le

b tonnier-acad micien, secr taire de la Conf rence du Stage, il a t lu en

1919 avec le raz de mar e bleu horizon dans le d partement o il tait

n : les Basses Alpes. Mais tout autant qu avocat, Reynaud est parisien dans

l me. En 1928, il est devenu d put de la 2 circonscription de Paris et n a

cess d tre r lu depuis. Et chaque matin sur la place du palais Bourbon o il

habite, ses volets s ouvrent sur l entr e de la Chambre des d put s. Pourtant,

au-del de ce tableau conventionnel, le s millant et mondain, Reynaud

d concerte. L histoire a retenu avec d rision les contrastes de ses

proclamations en forme d apophtegmes contre temps qui ont scand les tapes

du d sastre de 1940, elle a oubli que l orateur fut d abord reconnu pour sa

modernit d conomiste, pr conisant avant la lettre la d valuation, quand

Laval, au milieu des ann es-trente, pr chait et appliquait la d flation. Mais

ce mod r ne fut pas mod r ment r publicain et a tenu d s ses premiers

pas placer son action sous l gide du chef du gouvernement de d fense

r publicaine , le grand Waldeck-Rousseau, auquel il rendait hommage dans

son discours de rentr e la Conf rence du Stage du barreau de Paris. Sinc rement

oppos l armistice malgr la fatigue nerveuse que lui a impos e son

entourage, il a t parlementaire quand il fallait un h ros et il a choisi le

calcul court terme plut t que le choix de l histoire. Mais il est un des

rares avoir eu le courage, contre son lectorat naturel, d accepter une

alliance avec les forces du front populaire, convaincu, depuis 1937, qu il

fallait lutter contre Hitler avec n importe puis d tre aux cot s de Mandel et

de Champetier de Ribes au nombre de ceux qui ont envisag de d missionner

l instant des accords de Munich en septembre 1938. Et s il ne fut peut tre pas

l homme qu il a d crit dans les trois versions successives de ses M moires

entre 1946 et 1962, il eut aussi le m rite insigne de sentir, de ressentir et

de pressentir dans les conceptions pr monitoires du génél de Gaulle le profil

de l homme le plus proche de ce qui f t conviction profonde. C r monieux et

protocolaire avec le génél en chef jusqu au 14 juin, il va l affronter

plusieurs reprises le 15 et le 16. Sous la distinction parfaitement ourl e des

mots percera la violence. Au-del de l ternel d bat entre la parole et

l action, Bordeaux, entre le militaire et l avocat, ce fut un moment du

combat entre les armes et la toge. Reynaud a sans doute - comme il l a crit

sinc rement envisag de renvoyer Weygand, mais c tait au moment o il n avait

plus les moyens de le faire. D aucuns lui reprocheront de ne se les tre point

donn s. Et c est Weygand qui l a bris .

Les parlotes du 15 juin.

Pour les partisans de l armistice comme pour ses

adversaires, le 15 juin devait tre la journ e de la d cision. Comme les

pr c dentes la journ e allait commencer t t au cours de cette nuit au plus

profond de laquelle le génél de Gaulle quittait une premi re fois Bordeaux

pour une mission Londres vers la Bretagne et Plymouth. Quelques instants

apr s, trois heures du matin un personnage essentiel est arriv lui aussi

Bordeaux, accompagn de Marx Dormoy. Qu est ce qui m y appelait :

L angoisse et le sentiment de mon devoir[...] Je sentais l heure si

p rilleuse que je ne me reconnaissais pas le droit de me tenir l cart

dira t il dans ses M moires.

.. A trois heures du matin au d bott il fait

irruption la Pr fecture de la Gironde . Dans la capitale girondine

surpeupl e qui s efforce de chasser ses premiers r fugi s pour lib rer les

places au profit des politiques , il n y a plus une chambre. Apr s avoir

envisag de dormir dans leur voiture, ils ont song qu la Pr fecture il avait

le, ministre de l Int rieur et que ce ministre tait Mandel connu pour recevoir

aux heures les plus improbables de la nuit. Mais trois heures du matin, cette

nuit l , Mandel vient justement de se coucher. Heureusement quelques

secr taires veillaient encore et leur donn rent des billets de logement pour

l H tel de Normandie qui jouxte la place des Quinconces deux pas du Splendid

o dormait Paul Reynaud et que venait de quitter le génél de Gaulle, apr s

son dernier salut protocolaire et froid au mar chal P tain.

D s six heures du matin, le lendemain, apr s peine trois

heures de sommeil, Georges Mandel est le premier en action, h ve et non ras

, ainsi que le d couvrira Jules Moch, son premier visiteur de la matin e.

Mobilis mais investi d'une mission Bordeaux aupr s de l'amiral Darlan, Moch,

lui aussi a song qu il fallait consulter Mandel dont la r putation de

sp cialiste m rite des pointages n est plus faire. Or Mandel justement a

besoin des socialistes. Il le dit Moch. cette heure, il y aurait depuis

Tours, selon lui huit ministres s rs partisans de la r sistance : Reynaud,

Marin, Campinchi, Laurent-Eynac, Dautry, Rollin, Thellier et lui. (Il juge Rio

incertain ou Moch l oublie dans son num ration tardive). Et tr s proche d'eux,

le socialiste Georges Monnet. En revanche, seraient d finitivement acquis la

capitulation outre l in vitable P tain, Chautemps, Rivi re, Frossard,

Ybarn garay, Pomaret, Chichery, Bouthillier et Prouvost, soit neuf au total.

Mais le sagace Mandel n'arrive pas situer la position de trois autres :

Delbos, et S rol. L on Blum pourra agir favorablement, s'il en tait besoin,

pour renforcer la fermet de son ami socialiste, Monnet et de Delbos, radical

dont il est l'ami et le voisin. Plus encore, il pourra chapitrer S rol, jug

incertain, mais aussi le troisi me membre socialiste du gouvernement, Albert

Rivi re, qui n tait pas encore Bordeaux cette heure mais devait arriver

pour le Conseil de l apr s midi. S'ils se rallient la R sistance, celle-ci

peut l'emporter , commente-t-il l'attention de Moch ". Cette r union

n tait qu un pr lude de l aube. La vraie r union de combat se tiendrait plus

tard.

Entre temps, les partisans de la

cessation du combat ne seront pas rest s inactifs. A 8 H 45, Paul Baudouin

s est rendu sur le Boulevard Wilson, chez le Mar chal P tain qui l a fait

appeler. Le mar chal est clair : les conseils des ministres successifs ne

sont que dilatoires. Il est d cid en finir . Il fait demander Paul

Reynaud une r union urgente. Paul Reynaud plus que jamais cartel entre des

pressions contradictoire propose 18 heures. Le Mar chal insiste. On transigera

sur seize heures. A 10 H 30, dans le quartier de l H tel de Ville et dans le

quartier de la barri re de Pessac comme aux alentours du Lyc e Longchamp, les

partisans de la cessation du combat avaient pr vu, eux aussi, une r union.

L une d entre elles est pr vue 10 H 30. La veille, son Q G, le génél

Weygand a re u un message clair de la part du Mar chal P tain :

Il est

question de faire r unir un Conseil des Ministres Bordeaux demain la fin de

la matin e.

La pr sence du

génél Weygand est n cessaire.

Le Commandant en

chef devra tre Bordeaux 58, rue de Saint-Gen s au domicile de M. Baudouin,

t l 868-20, avant 10 H 30

Le génél qui affirmera avoir inform du message et de sa

venue Paul Reynaud (qui sans doute l aura oubli ) ne sera pas au rendez-vous.

Avant qu il ne parte avait t prise la d cision de reculer le quartier génél

...Vichy. Et le 15 7 heures du matin le train sp cial mis sa disposition

pour lui permettre de quitter le si ge du Quartier génél au ch teau du

Muguet, pr s de Briare pour rejoindre Bordeaux n avait pas pu d passer

Ch teauroux. Il n arrivera la gare de la Bastide qu 14 heures. Presque en

m me temps que son fid le Charles Reibel. 1 0 h 30 se tient une r union dans

le bureau de Mandel. On y trouve, outre Louis Marin, les radicaux Campinchi,

ministre de la Marine dont la conviction n est plus faire mais aussi Queille,

Laurent-Eynac, le ministre de l'Air, Laurent-Eynac, Thellier, mais aussi

Queuille. L on Blum qui s y rend n y voit ni Louis Rollin que Jeanneney qui s y

rend comme Herriot, entend verbeux , ni Frossard

catastroph selon Jeanneney qui y survient comme Herriot.y fait

une apparition. Ce qui importe au premier chef L on Blum Jeanneney l a

constat c est de savoir l tat exact des arm es. La conversation dans

laquelle je me trouvais introduit me plongea soudain comme dans un monde

nouveau pour moi et o tout m accablait de stupeur se souviendra-t-il.

Il y apprit en effet ce qu il ignorait : Tours le mar chal P tain,

vice-pr sident du Conseil et le génél Weygand, commandant en chef s taient

tous deux prononc s pour la suspension imm diate des hostilit s. Les

deux soldats les plus glorieux de France dont l un commandait l arm e, dont

l autre la personnifiait au sein du gouvernement demandaient, exigeaient

presque que la France d pos t les armes . Jeanneney pr tend avoir

synth tis la position marino-mand lo-campincho-reynaldienne :

L arm e est en d route : c est certain. Mais ce qu'il en "este,

s'emploie-t-on vraiment l'employer ? Voil le drame. De bons l ments

d'aviation subsistent (Laurent-Eynac confirme). Une flotte intacte n'a encore

t engag e nulle part. Il y a encore l'Empire dont on vantait tant nagu re les

ressources et les m rites ! Il y a enfin nos alli s, envers qui nous sommes

tenus... Ce n'est rien cela ?

Selon L on Blum, tous les hommes r unis ce matin l dans le

salon de la Pr fecture s levaient avec la m me d cision contre

l attitude des chefs de l arm e. Et L on Blum de leur dire : En

r sum [...], vous tes tous d accord pour r sister, mais vous pensez qu

l heure pr sente l unique forme de la r sistance est le d part ? .Conclusion

de l'entretien : il convenait de d cider le d part des pouvoirs publics hors de

France pour continuer la lutte. A condition que chacun tienne bon. Pour

Jeanneney, ce n est qu une parlote de plus , laquelle il conc de

cependant un aspect positif : Herriot y aurait manifest beaucoup de

rondeur et de r solution .

Des chefs militaires refusent de se

battre

A 11 heures, Baudouin se rend chez le Pr sident du Conseil.

D j le mar chal P tain a entrepris son si ge. Il le trouve en compagnie de l ambassadeur

Charles Roux dans le bureau du chef du gouvernement. Selon Baudouin, le

mar chal r p te inlassablement son antienne : cessation des combats sans

d part des pouvoirs publics l tranger. Reynaud, que Baudouin, consid re mou

dans la d fense de ses positions s en tient la position de la

veille : pas de d cision avant la r ponse de Roosevelt l ultime appel

qu il lui a adress dans la nuit de jeudi vendredi. Le mar chal menace de

d missionner. A la m me heure Jeanneney se rend chez Reynaud avec Edouard

Herriot.

A quatorze heures, Weygand arrivait finalement en gare de La

Bastide sur la rive droite de la Garonne. Il rejoignait imm diatement Baudouin,

pour un conciliabule entre avec P tain, Darlan et Bouthillier. L Baudouin

donne une arme contre Reynaud aux conjur s : il leur affirme qu Tours

Churchill aurait d clar comprendre la p nible n cessit ou va tre la France

de demander l armistice . Reynaud serait donc selon lui d li de son

engagement du 26 avril. La voie est libre pour la conclusion d une paix

s par e.

A la m me heure que Weygand, un personnage de second plan

mais dont l agitation n est pas n gligeable est arriv en voiture

Bordeaux : c est le s nateur Charles Reibel, l ami de Weygand. Il se rend imm diatement

l'h tel du pr fet, rue Vital-Carles, transform pour la circonstance en

Elys e de fortune aupr s de Lebrun pour lui d crire l tat effroyable des

troupes qu il a recueilli aupr s de Weygand qu il a rencontr la veille

Briare. En a t il re u la mission ? Lebrun ne dira rien de cet entretien.

Pourtant, le pr sident, en guise de r ponse Reibel qui proclamait : Je

vous retrouve en des circonstances tragiques , a bien situ

l exact enjeu de ces journ es : En effet, est-il un jour plus tragique

que celui o les chefs militaires refusent de se battre ? . Reibel

s installe ensuite dans la cour de l h tel de la Pr fecture, et interpelle un

un les ministres lors de leur arriv e pour le Conseil des Ministres de 16

heures.

La v ritable altercation verbale - la premi re - aura lieu

15 h 45. Weygand entre d un pas de chasseur dans le bureau de Paul Reynaud, Rue

Vital Carles, investi de la mission qu il a re ue de P tain : il faut en

finir. Il veut un entretien seul seul. Le discours est toujours articul en

quatre branches : militaire : situation catastrophique aggrav e.

Tactique : exigence d un armistice imm diat. Humanitaire : souffrance

des soldats et mis res des r fugi s. Politique Risque de troubles génélis s. Paul

Reynaud est d accord sur un point : il faut arr ter la tuerie. Les deux

hommes ne diff rent que par les moyens. Weygand exige un armistice. Reynaud

annonce avoir choisi la m thode hollandaise . Etre la reine

Wilhelmine et pas le roi L opold. Il convient donc que le cessez le feu

mane du génélissime. L armistice ne pourrait tre qu une d cision des

politiques. Une capitulation ? Jamais il n acceptera de jeter une telle

honte sur l arm e fran aise. Je vous donnerai un ordre crit

pr cise Paul Reynaud. A l armistice, il oppose la n cessit d une capitulation,

pr lude une continuation de la lutte en Afrique du Nord. Reynaud est

formel : Weygand r pond :

-

Le gouvernement ne peut

pas quitter la France.

Et comme Reynaud lui objecte que l Alg rie c est trois

d partements fran ais. Il coupe s chement :

- Ce n est pas la m me chose . De toutes fa ons, la

doctrine de Weygand est bien arr t e et celle l il ne la contestera point

puisqu'il la r p tera m me dans sa d position au proc s de Riom - :"D t-on

me mettre les fers aux pieds, je ne quitterai pas le pays".

Mais l Weygand n est plus militaire, il est maurassien. Il

ne supporte pas l insoutenable outrecuidance d un pr sident du conseil de la

gueuse : Un monarque peut partir l tranger, il repr sente

toujours un pays sur lequel sa dynastie r gne de p re en fils. Que repr sente

donc en comparaison un pr sident du Conseil de cette troisi me R publique qui

en a d j compt plus de 100 en 70 ans ?

De cet entretien Paul Reynaud tire une tardive

conclusion : Je rel verai le génél Weygand de son

commandement, le jour m me, apr s le Conseil des Ministres ! La

d cision sera prise... sept ans apr s dans ses M moires en 1947. Pour l heure

le Conseil n a pas encore commenc et sans doute Reynaud mesure t il mieux le

15 juin 1940 qu en 1947 combien il est impossible pour le chef du Gouvernement

de limoger le génél en chef d arm es tron onn es et en d b cle qui recueille

le total appui du vice pr sident du conseil, le Mar chal P tain.

L incident a retard

le Conseil pr vu pour seize heures. Reynaud et Weygand ont du en quelques

minutes peine remonter la Rue Vital Carles pour se rendre s par ment - en

l h tel du Pr fet o doit se tenir le premier Conseil des ministres de

Bordeaux. Il commence 16 h 15. L amiral Darlan et le génél Weygand y sont

introduit. Darlan sans rien trahir de ses sentiments profonds voque les

op rations navales en M diterran e. Une nouvelle fois, Weygand, plus pond r

que lors de ses prestations pr c dentes, donne des nouvelles du front. Apr s

avoir investi Paris, les Allemands se dirigeaient l'ouest, vers vreux et la

Bretagne, l'est ils fon aient sur Saint-Dizier et Troyes. Le Rhin avait t

franchi, et les troupes qui garnissaient la ligne Maginot allaient tre prises

revers. Sans doute soucieux d' viter d' tre d menti, Weygand ne se livre plus

lui-m me des annonces sensation. Il laisse intervenir le génél Lafont,

commandant de la XVIII r gion militaire, qui venait apporter des nouvelles de

plus en plus catastrophiques au Conseil. Ce sera un message du génél Georges.

Peu avant 17 heures, Weygand et Darlan sont invit s se retirer. Paul Reynaud,

lit alors ses ministres la r ponse de Roosevelt son t l gramme du 10 juin,

puis insiste sur le devoir de la France de rester en guerre. Paul Reynaud,

propose alors ses ministres, puisqu'il n'est plus possible, de l'avis des

militaires, de combattre sur le sol de France, de suivre l'exemple du

commandement hollandais et de proclamer le cessez-le-feu . Un armistice est

un accord et on ne peut raisonnablement envisager un armistice avec

Hitler, pense Paul Reynaud. Il ne reste donc qu une solution : L arm e

capitulera sans condition. Il oppose ceux qui exaltent les souffrances des populations

et des soldats l'effet imm diat de la solution hollandaise , alors qu'une

demande d'armistice exigerait avant une conclusion plusieurs jours de

n gociations pendant lesquels le massacre ne pourrait que se poursuivre.

.

Pris un instant leur propre logique, les partisans les

moins politiques de la cessation du combat semblent se rallier la solution

hollandaise. L'adh sion apparente de P tain est au moins suffisante pour qu'il

soit charg par le Conseil d'aller, hors s ance et sans d lai, convaincre

Weygand dans le salon d -c t que cette issue n'est aucunement contraire

l'honneur militaire. Et qu'il accepte la mission soit qu il y voit la fin

laquelle il aspire, soit qu il pense qu elle balaiera avec elle un gouvernement

investi aux seuls fins de faire la guerre . Mais, quelques minutes plus

tard, P tain revient en s ance: non seulement il n'a pas convaincu Weygand,=,

lequel attend toujours, - en compagnie de Darlan - dans le salon voisin. Qu'a

bien pu dire P tain ? A-t-il tent de convaincre Weygand que le choix d'une

telle issue ne serait aucunement contraire l'honneur militaire ? Nul ne saura

jamais les mots qu il devait prononcer pour accomplir sa mission ? Weygand

n en parlera jamais.

Quelques minutes plus tard, P tain revient en s ance : non

seulement il n'a pas convaincu Weygand, mais il a t litt ralement retourn

, selon le mot de Lebrun, par lui. En faction dans la pi ce contigu de la

salle de r union, le génélissime, sentinelle impassible veillant sur

l'honneur de l'arm e, exigeait, plus que jamais et sans d lai, que le

gouvernement d cid t de l'armistice. Et avec lui de sa chute inexorable

puisqu il a t nomm pour faire la guerre. Le d bat reprend. Une longue

discussion s ensuit crira Paul Baudouin. De cette discussion que

savons-nous ? Certaines positions sont d sormais bien connues : P tain,

Ybarn garay, Pomaret, Bouthillier, Prouvost et Baudouin (sous-secr taire d Etat

qui n est pr sent qu en qualit de secr taire du Comit de guerre et qui ne

vote pas) prennent fermement position en faveur de l'armistice. Ils sont

combattus par Marin, Monnet, Dautry, Campinchi, tandis que Rio, selon Baudouin,

se d cha n contre toute suspension de la lutte . Boutillier ajoute

Thellier aux opposants. Mandel, quant lui, juge qu'il ne peut se taire plus

longtemps . Il s'oppose toute demande d'armistice en quelques phrases

sobres et coupantes . Il vitup re les jeunes ministres, Baudouin et

Bouthillier, entr s dans le cabinet pour faire la guerre et d sormais fervents

adeptes de la demande d'armistice. Que chacun se prononce nettement !

demande-t-il". La fissure apparue lors du deuxi me Conseil au ch teau de

Cang est d sormais cruciale. Mais, comme le croira Baudouin, la nettet n'est

pas ce que d sire le Conseil, profond ment divis . Restent les douze autres

ministres, ceux qui n ont rien dit. Pour chapper une logique d'affrontement

entre les deux groupes, plut t qu'une position tranch e, d'aucuns recherchent

une solution qui viterait la cassure du Conseil. Et dans la salle du Conseil

elle-m me, comme en 1936, comme en 1938, Chautemps ne restait pas inactif.

Et puis Chautemps parla

Sans doute le refus nergique de Weygand n a t il fait qu attiser

le d bat sans en modifier les donn es. Car c est avant qu il ne soit confirm

par le mar chal qui seul aurait pu obtenir le revirement, un troisi me clan

tait entr en action. Celui de ceux qui n avaient pas encore voulu ou su

prendre de position tranch e. Ils ont un chef de file Camille Chautemps.

Le d put de Blois avait entam sa description de la

situation militaire et humaine de la France de l'exode, que Mandel r sumait

ainsi : Inutile tuerie. Opinion publique. Intention g n reuse du vainqueur.

Mandel disait de lui : Il r p te le discours qu'il fera sur la tombe de la

France morte. Or ce discours servait d'introduction sa c l bre motion de

conciliation , destin e satisfaire partisans et adversaires de l'Armistice.

Selon Chautemps, le gouvernement pouvait ne pas s'opposer au transfert en

Afrique du Nord, mais il tait souhaitable que l'opinion publique compr t la

n cessit de cette mesure et n'accus t pas le gouvernement de d sertion. D s

lors n' tait-il pas plus raisonnable de demander aux Allemands les conditions

de l'armistice ? Ce n' tait aucunement capituler : en effet, comme les

exigences des Allemands allaient vraisemblablement tre inacceptables, cette

demande ne constituerait-elle pas la meilleure d monstration qu'il tait

n cessaire de continuer la lutte?

Les ministres pr sents virent-ils le pi ge dans lequel ils

allaient s enferrer ? La "proposition Chautemps" ne

permettait-elle pas de soutenir que l'on tait r solument contre l'armistice,

puisqu'elle avait pour objet de d montrer, au vu de la duret des conditions

pos es par les Allemands, la n cessit de continuer le combat ? Au-del de

l'habile pr sentation, demander les conditions d'un armistice paraissait

quivaloir une demande d'armistice effective, car, une fois dans l'engrenage,

il serait difficile, voire impossible, de reculer. Mandel percevait le

v ritable caract re de ce compromis insidieux, qui allait brouiller les

positions parce qu'il offrait un alibi inesp r aux h sitations des ministres

flottants . En un mot, il permettait d' luder a priori les engagements pris avec l'Angleterre, et pr sentait en

m me temps une habile chappatoire une situation d sesp r e. Pour tous, il

tait le moyen de gagner du temps . Frossard, appuyait la proposition, se

livrant sans vergogne des variations oratoires sur le th me armistice ne

veut pas dire capitulation . Pour Mandel, Chautemps tait plus que jamais le

man uvrier la souplesse f line dont le double jeu fut constant durant ces

tristes journ es , ainsi qu'il devait l'expliquer plus tard.

Tous les t moins ont attest qu'une majorit tait form e en

faveur de la proposition Chautemps, r unissant la fois les partisans

d termin s de l'armistice mais aussi les flottants , m me le pr sident de la R publique.

De m me que Weygand avait t le p ril de Tours, Chautemps se r v lait le

danger de Bordeaux. Albert Lebrun appuis la proposition Chautemps note

Baudouin tandis que le pr sident de la R publique t moignera que la proposition

a bien recueilli un cho favorable dans une partie du conseil . Pour

Bouthillier ce sont les trois quarts des ministres qui y taient favorables en

d autres termes 18 sur 24 tandis que seuls six taient contre (Mandel, Marin,

Dautry, Campinchi, Rio et Thellier, selon Bouthillier qui ne cite ni Monnet, ni

S rol). Pour Paul Reynaud, treize ministres sont pour, et six contre. Cette

majorit ne devait pas emporter pour autant la d cision. Paul Reynaud lui-m me

avait not sous les yeux d Albert Lebrun les noms des partisans et des

opposants la solution. La majorit existait bien mais elle ne se compta ni ce

jour l , ni le suivant. Il restait en ce quinze juin encore une arme Paul

Reynaud : la visite de l ambassadeur Campbell. La proposition Chautemps

est incompatible avec l engagement qui nous lie la Grande-Bretagne .

Offre t il sa d mission. Oui selon Baudouin et Lebrun. Mais Lebrun le retient.

D clare t il qu il va r fl chir ? Il d'attendre la r ponse de Roosevelt au

message de Reynaud du 14juin et demander aux Anglais l'autorisation d'ouvrir

des n gociations s par es.

Avait-il t question ce jour l de la flotte ? Nul ne

semble en avoir parl ? Paul Reynaud affirme avoir, la fin de ce premier

Conseil bordelais, demand au mar chal de reconna tre que livrer la flotte

serait contraire l honneur. Seul Herriot, qui, pr sident de la Chambre des

D put s n y assistait videmment pas, voque le m me fait dans ses Souvenirs.

Pas de d shonneur pour l arm e

Lorsque le Conseil se s para, 19 heures pour Bouthillier,

19 H 55 pour Weygand, plus de trois heures avaient pass . Weygand faisait

depuis plus de deux heures antichambre. Il assista la sortie un un des

ministres. Sauf Mandel et Bouthillier, rest s aupr s du Pr sident de la

R publique. C est l heure de sa deuxi me altercation de la journ e avec Paul

Reynaud. Les deux hommes auront de cette sc ne des versions diff rentes pour

les ann es venir. Paul Reynaud s est dirig vers lui la sortie du Conseil.

Cette fois il n envisage pas de le relever de son commandement mais entend lui

donner des ordres. Il demande une nouvelle fois la capitulation

hollandaise de l arm e. Selon Weygand, il aurait fait pr c der

cette demande de la mention : Ainsi que nous en avions convenu tout

l heure... provoquant l explosion du génél. Celui-ci dans un tat

de grande nervosit hurle, puis se met vocif rer, de plus en plus

fort : Il n y a pas une force au monde pour me faire signer la

capitulation d une arm e qui vient de se battre comme l arm e fran aise l a

fait . Reynaud l invite se calmer, mais le génél crie de plus en plus

fort : Jamais ne n infligerai pareille honte nos

drapeaux ! Et sans d semparer : Ah ! C est donc

pour cela que vous m avez fait revenir de Syrie ! . Weygand ne contestera

pas le ton, mais il lui donnera une autre cause que la nervosit : il lui

fallait tre s r d avoir des t moins de ses propos. Pour cela, le génél

choisit m me d entrer d un pas d cid dans la salle o venait se tenir le

Conseil pour tre entendu par le pr sident de la R publique. La

nervosit ne cesse pas au point qu Albert Lebrun n arrive pas lui

imposer le silence et se r fugie, en juriste prudent, derri re son

irresponsabilit constitutionnelle, pour refuser de l entendre hors la pr sence

du pr sident du Conseil. Paul Renaud d t revenir sur ses pas : Pas

de d shonneur pour l arm e . Le corollaire est d sormais clair, il

appartient aux politiques d assumer seuls le d sastre. Avec toutes ses

cons quences de droit et de fait. Le compte rebours gr ne ses ultimes

r missions.

Tout d pend

maintenant des Am ricains , devait dire Georges Mandel L on Blum. En

attendant, la r ponse de Roosevelt, puisque l arm e refuse de capituler, et

puisque la proposition Chautemps appara t une majorit comme un moindre

mal , Reynaud estime devoir au nom de la majorit du Conseil

demander Churchill le dernier viatique pour demander les conditions d un

armistice. Apr s 20 H, il convoque Campbell et Spears Rue Vital Carles. La

Rolls Royce de l ambassadeur pavois e de l Union Jack traverse nouveau

bri vement Bordeaux jusqu au Cours de l Intendance et franchit le barrage de

l entr e de la Rue Vital Carles. Selon le génél anglais, la rencontre

commence par un semi-incident. En guise d entr e en mati re, Reynaud aurait

adopt la version Baudouin : Comme M. Churchill a dit Tours qu il

accepterait que la France sollicite un Armistice... Paul Reynaud

n a-t il d cid ment pas de chances ce jour l avec ses entr es en

mati res ? Ou bien, ballott entre des partis radicalement oppos s,

n essaie t il plus d j que de faire accroire chacun ce qu il voudrait tant

pouvoir tenir pour vrai ? Aux premiers mots, les anglais se rebiffent

avant la fin de la phrase : Churchill n a aucunement dit cela. Spears qui

avait entrepris de prendre des notes pour r diger ses d p ches, pose son crayon

et dit :

- Je ne peux pas noter a, parce que ce n'est pas

vrai.

- Baudouin vient d'affirmer au Conseil qu'il l'avait

dit et que lui-m me l'avait not , ce moment-l , proteste Reynaud.

Curieusement les trois hommes taient tous les trois

pr sents la conf rence. Ils conviennent qu ils ne se sont pas absent s une minute

et que le Premier ministre n'a rien dit de tel. Campbell d clara, en outre,

que, le matin m me il avait demand Baudouin. d'o pouvaient provenir les

rumeurs qui couraient au sujet du pr tendu consentement donn par Churchill

une demande d'armistice par la France. Or, Baudouin lui aurait r pondu que

lui-m me savait parfaitement que le Premier ministre n'avait rien dit de tel,

ce qu'il tait pr t affirmer express ment.

Pendant la discussion assez confuse qui s'ensuit, quelqu'un

sugg re que Roland de Margerie soit invit montrer ses notes. Margerie

appara t d s que Reynaud a cess d'appuyer sur la sonnette et revient avec ses

notes de Tours, moins d'une minute apr s. Il les lit d'un bout l'autre,

debout, devant la table, en face du pr sident, la transcription des traductions

faites par lui et par Berkeley, Tours. Force tait de le constater :

elles ne contenaient pas un seul mot qui p t, d'une fa on quelconque, tre

interpr t de fa on justifier la d claration pr t e par Baudouin Churchill.

Paul Reynaud prend une feuille de papier et commence

r diger un message Churchill :

Au Conseil des ministres, cet

apr s-midi, il a t soutenu qu'au moment o l'ennemi est sur le point d'occuper

le pays tout entier, ce qui infligera des privations et des souffrances

cruelles la nation fran aise, le d part du Gouvernement serait consid r par

la population comme une d sertion. Cela pourrait entra ner de violentes

r actions de la part du public, moins qu'il ne soit tabli que les conditions

de paix impos es par Herr Hitler et le Signor Mussolini sont inacceptables

comme contraires aux int r ts vitaux et l'honneur de la France.

Le Conseil des

ministres ne doute pas que ces conditions soient en tous cas inacceptables mais

il a d cid que ce fait devait tre prouv , sans discussion possible. Si cette

proc dure n'est pas adopt e, ce sera la rupture du Gouvernement car, dans ce

cas, une grande partie de ses membres refusera de quitter le sol fran ais.

En vue de s'assurer

des conditions allemandes et italiennes, le Conseil a d cid de demander au

gouvernement britannique de s'enqu rir, par le truchement du gouvernement des

Etats-Unis, des conditions d'armistice qui seraient offertes la France, par

les gouvernements allemand et italien.

Le pr sident du

Conseil est autoris , si le gouvernement britannique est d'accord pour que le

gouvernement fran ais fasse cette d marche, d clarer au gouvernement

britannique que la remise de la Flotte fran aise l'Allemagne serait

consid r e comme une condition inacceptable.

Si le gouvernement

britannique refusait son consentement cette d marche, il semble, en vue des

opinions exprim es au Conseil des ministres, que le pr sident du Conseil

n'aurait d'autre alternative que de d missionner.

Alors qu il s appr tait achever la r daction, on apportait

Reynaud la r ponse de Roosevelt son ultime message , celui qui

avait t envoy le 14 au matin. En le lisant, il p lit encore, sa

figure se contracte, ses yeux deviennent des fentes peine perceptibles

dessinant un accent grave d'un c t

du nez et un accent aigu de

l'autre. crit Spears.

Confidentiel.

Washington, 15 juin, Il h du matin.

Je vous envoie

cette r ponse votre message d'hier, qui, je suis s r que vous vous en rendrez

compte, a t , de notre part, l'objet de l'examen le plus s rieux en m me temps

que le plus amical.

Permettez-moi,

d'abord, de vous r it rer l'expression de l'admiration toujours croissante avec

laquelle le peuple am ricain et son gouvernement rendent hommage au courage

clatant dont, sur le sol fran ais, font preuve les arm es fran aises dans leur

r sistance l'envahisseur.

Je tiens aussi

r p ter dans les termes les plus solennels que, ne n gligeant aucun effort

possible dans les conditions pr sentes, le gouvernement des Etats-Unis a permis

aux arm es alli es de se fournir dans ce pays, au cours de ces derni res

semaines, en avions, en artillerie et en munitions de toute nature et qu '

aussi longtemps que les gouvernements alli s poursuivront leur r sistance, il

redoublera lui-m me d'efforts dans ce sens. Je crois possible de dire qu'avec

chaque semaine qui passe, une masse de plus en plus importante de mat riel de

guerre sera mise en route destination des nations alli es.

Conform ment sa

politique de non-reconnaissance des acquisitions territoriales r alis es par la

force des armes, le gouvernement des Etats-Unis se refusera reconna tre la

validit de toute tentative de nature porter atteinte l'ind pendance de la

France et son int grit territoriale.

Dans ces heures si

d chirantes pour le peuple fran ais et pour vous-m me, je vous assure de ma

plus extr me sympathie et je puis vous assurer, en outre, qu'aussi longtemps

que le peuple fran ais continuera d fendre sa libert et, par l -m me, la

cause des institutions d mocratiques dans le monde, il pourra compter recevoir

des Etats-Unis, en quantit s toujours croissantes, du mat riel et des

fournitures de toute nature.

Je sais que vous

comprendrez que ces d clarations ne sauraient impliquer aucun engagement

d'ordre militaire. Le Congr s est seul avoir le pouvoir de prendre de tels

engagements.

Le coup n'est pas moins dur pour avoir t attendu. Selon

Spears Reynaud le supporte pourtant bien. . Il l ve les yeux sur ses

deux interlocuteurs britanniques et leur dit d une petite voix sans

timbre : Notre appel a chou , les Am ricains ne d clareront pas

la guerre. Puis il se remet crire.

Le paragraphe suivant de son t l gramme M. Churchill se

r f rait Tours :

"Il a t entendu, l , jeudi dernier, sur votre

suggestion, que la question d'autorisation d'une demande d'armistice serait

reconsid r e si la r ponse du pr sident Roosevelt tait n gative. Cette

ventualit s' tant produite, je crois que la question peut tre nouveau

pos e

Il remet le message en leur demandant de le transmettre avec

la plus grande c l rit et d'insister sur le fait qu'il est l'expression d'une

d cision officielle du Conseil des ministres r uni sous la pr sidence du

pr sident de la R publique. Il demande une r ponse pour le lendemain matin,

dimanche.

Apr s avoir quitt Reynaud, l ambassadeur Campbell et le major

génél Spears se sont rendus la pr fecture pour avoir la tendance exacte du

Conseil avant de transmettre leurs d p ches. Mandel donnait non seulement sa

version des faits : Faute d'une direction nergique, le Conseil avait d vi

vers la solution Chautemps mais il l accompagnait ses informations d une

exhortation tant qu'il en tait encore temps. Il demanda Campbell et Spears

d inciter le gouvernement britannique rappeler au gouvernement fran ais que

ni la Pologne, ni la Norv ge, ni la Hollande n'avaient renonc se battre dans

des circonstances similaires et qu'on ne saurait accepter moins de

d termination de la part de la France. Une fois encore, il adjura de ne pas

d lier la France de ses engagements du 28 mars, car autoriser une demande

d'armistice, c'est rendre in vitable une abjecte capitulation . Pour lui, la

France tait li e par l'engagement sacr

de ne pas conclure de paix s par e . Si le gouvernement britannique refusait

de lib rer la France de ses obligations, les ministres flottants qui d j

taient pr ts s'abandonner la solution Chautemps pourraient tre amen s

un tat d esprit plus viril et plus r aliste . A 1H 20 depuis le Consulat

d Angleterre, Campbell faisait transmettre le message de Reynaud Londres.

Auparavant vers minuit il a pu t l phoner directement Londres pour pr ciser

que la question pos e par Reynaud avait pris en ce quinze juin une forme

brutale depuis la r ponse des Etats Unis. La r ponse manant de lord

Halifax ne tarda gu re. Elle tait pr cise :

L ambassadeur devait s opposer aussi fortement que possible

la demande fran aise

Aucune d cision ne saurait tre prise par la France avant

une nouvelle rencontre avec la Grande Bretagne. L Angleterre y croyait elle

encore ? Les instructions pr cisaient qu en cas d chec l ambassadeur

devait inviter instamment les Fran ais suivre l exemple de la Hollande et

quitter la France avec lui .

Ce m me soir, Mandel n a pas re u que Campbell et Spears.

Apr s le d ner, il a re u la visite du s nateur Tony-R villon. Comme Jules

Moch le matin m me, il fait part de ses pointages: quatorze ministres contre

l'armistice, dix pour. Mais les h sitants gagnent. Mandel n'a pas confiance en

Lebrun, ind cis : Les partisans de l'armistice font une forte pression sur

lui. Au nombre de ceux qui resteront fid les leur point de vue jusqu'au

bout , il cite Renaud, Campinchi, Marin, Rio, Julien, Rollin, Dautry... Faire

la chasse aux flottants , telle est son obsession. Il est d sormais trop

tard pour ceux que Jeanneney appelle les d faitistes syst matiques comme

Pomaret , mais il reste ventuellement agir sur ceux que le m me

Jeanneney qualifiera de veules types Frossard et surtout sur ceux qui

bien orient s, c dent toujours, genre Pernot . Tony-R villon, Mandel

r p te ce soir-l ce qu'il avait dit de Gaulle deux jours plus t t :

L'incapacit de nos chefs militaires nous a fait perdre la bataille de France,

mais notre pays n'est pas d finitivement vaincu [... ]. Demain, nous pouvons

aussi vaincre en M diterran e. Je crois la sup riorit des forces des

d mocraties. C'est folie de se d clarer vaincus lorsque nous pouvons tre

vainqueurs en continuant la lutte avec nos alli s dans notre empire africain.

Pour l'heure, il fallait tenir le front des politiques. Allez voir les

ministres ! Nos adversaires ne sont pas inactifs , exhorta Mandel.

Ce soir l , Paul

Reynaud d commandera son d ner avec les pr sidents des deux Chambres pr vu pour

22 heures. Et il n y aura pas comme la veille de pic-nic Rue Vital Carles. Paul

Reynaud que Spears d crit "bl me, frip , il avait l aspect d un linge

empes qui serait tomb dans une baignoire , ira d ner au Restaurant du

Splendid, sur la place des Quinconces avec Devaux mais aussi avec deux

partisans d cha n s de l armistice, le colonel de Villelume, et Madame de

Portes. Plus que jamais l approche de l heure d cisive, Madame de Portes qui

dirigeait nergiquement la circulation des v hicules officiels en pantalon

rouge, dans les ch teaux de Touraine, croit pouvoir mieux que personne

concilier les deux exigences qui sont les siennes : demander l armistice

et garder le pouvoir. Paul Reynaud lui sait d sormais que l un exclut l autre,

sauf y tre express ment autoris par Churchill. Mais Madame de Portes a trouv

une solution qui r duit toute difficult : un gouvernement P tain avec

Paul Reynaud pour vice Pr sident du Conseil qui apporterait ainsi au mar chal

dans la coulisse l appui de son exp rience . Le programme est tellement

irr aliste que Paul Reynaud sourit de la contradiction qu il rec le. Mais

Madame de Portes devant deux t moins c de la violence verbale et cherche les

mots qui blessent : Vous n tes pas fran ais lui lance t elle.

Elle s offre lui prouver qu il est l che. A plusieurs reprises elle le d fie.

Le pr sident du Conseil finit par lui lancer deux verres d eau la figure.

C est ce qu a retenu Villlelume en cette nuit de drame.

A la m me heure,

Anatole de Monzie et Jean Mistler sont dans le bureau de l ambassadeur

d Espagne qui a lui aussi repli son ambassade au consulat de Bordeaux. Ils y

resteront jusqu apr s minuit. Que pr parent-ils Bordeaux en cette soir e du

15 juin, eux qui ne sont pas ministres ? Nous essayons de pr voir la

proc dure et les modalit s de l armistice expliquera Monzie. L ambassadeur

a sur sa table la liste des visas demand s dans la journ e pour le transit en

Espagne. Nous parcourons avec lui cette liste qui porte en premi re ligne un

nom de diplomate fran ais. Les noms juifs viennent ensuite commente-t-il

avant de se livrer diverses plaisanteries en imaginant le pr sident Jeanneney

en colonel des zouaves pontificaux. C est une vue assez drolatique dans

la d solation de cette nuit d attente tragique . Le gouvernement Paul

Reynaud n a plus qu un jour vivre. C'est, en effet, dans la journ e du 16juin

que le sort du minist re Reynaud devait se jouer.

[ ]

Bordeaux Juin 40 au jour le jour

Par Bertrand FAVREAU

I LE CHOIX DE BORDEAUX

3

16 juin : se battre ou ne pas se battre

1. 14 juin : L installation

2. 15 juin : Armistice ou Capitulation

3. 16 juin : se battre ou ne pas se

battre

La Crise du 16 juin.

Le 16 juin 11 heures, se r unissait, rue Vital-Carles, le deuxi me

Conseil des ministres de Bordeaux. La r ponse de Roosevelt, pleine de

commis ration et d'attentisme, tait arriv e. Pour Mandel, il s'agissait d'un

message d cisif : L'Am rique, sans

fard, laissait pr voir son intervention militaire future. Pour le moment [ ]

elle pr cisait son concours [ ] lointain mais certain. Il fallait tenir

jusqu' son arriv e. H las, lorsque Reynaud en fit part au Conseil, sa

lecture jeta le d sarroi [...]

Comme s'il tait possible, cet instant de l'Histoire, d'obtenir autre chose

de M. Roosevelt , dira Mandel.

Dans ce climat de consternation, le mar chal P tain se leva

de nouveau et lut, debout, une lettre de d mission qu'il avait tir e de sa

poche. Motif: le retard demander l'armistice. Mais la r ponse de Churchill

n' tait pas parvenue, et l'insistance de Lebrun et de Reynaud parvint faire

admettre au mar chal qu'il convenait d'attendre la r ponse de l'alli

britannique la demande pr sent e par le Conseil.

Une nouvelle r union tait pr vue pour l'apr s-midi. 13 h

30 arriva la r ponse anglaise en deux t l grammes successifs. C' tait une

acceptation conditionnelle: la France pouvait demander les conditions de

l'armistice, sous r serve d'envoyer au pr alable sa flotte dans les ports

anglais. Pourtant, les ministres n'auraient pas se prononcer sur les

exigences britanniques, que Reynaud lui-m me n'acceptait pas. Car, peu avant le

Conseil des ministres, les t l grammes du Foreign Office furent suspendus

et l'ambassadeur Campbell alla m me jusqu' pr ciser qu'ils taient annul s

. L'Angleterre avait mieux proposer. De fait, le génél de Gaulle t l phona

une nouvelle proposition du gouvernement anglais: l'union franco-britannique.

Sur une id e de jean Monnet et de sir Robert Vansittart, secr taire génél du

Foreign Office, la solution avanc e voulait ne faire plus qu'une seule et m me

nation des deux pays, unis pour le meilleur et pour le pire. Winston Churchill,

au d but r serv sur le projet, devait confirmer lui-m me par t l phone Paul

Reynaud son approbation de cette union indissoluble entre la France et

l'Angleterre.

Pass le premier moment d'euphorie, il apparut que le coup

de th tre de l'apr s-midi du 16 juin ne faisait aucun effet sur le Conseil,

accabl par l'ampleur du d sastre et prostr face aux malheurs de la France. Le

d bat sur l'union franco-britannique allait tourner court: P tain d clarait que

c' tait une fusion avec un cadavre (Weygand ne r p tait-il pas qui

voulait l'entendre qu' avant trois semaines l'Angleterre aurait le coup tordu